譯者註:原視頻「Is Web 3.0 Dead?」發布於 9 月初,由 a16z 的合夥人、Crypto 的領軍人物 Chris Dixon 主講。自 2013 年加入 a16z 以來,Dixon 不僅幫助塑造了公司的戰略,還在 2018 年創立並領導了專注於 Web3 和區塊鏈技術的 a16z crypto。如今,他管理著超 70 億美元的投資基金,推動下一代互聯網的快速發展。那他如何看待「Is Web 3.0 Dead?」

目前 Crypto 確實面臨了一些挑戰,尤其是在美國的 FTX 事件和韓國的 Terra Luna 事件上。

雖然過去幾年發生了不少不好的事情,但我並不認為 Crypto 已死。

實際上,每項創新技術都會經歷波瀾起伏。直接將「某些技術的用例不當」推斷為「這項技術本身不好」是不對的,因為技術本身並沒有好壞之分。

大家好,我是 Chris Dixon,a16z 的合夥人,同時也是 Crypto 基金會的創辦人和負責人。

在過去的 25 年裡,我一直與互聯網行業緊密相連,起初我是一名軟件工程師,後來轉型成為一名創業者。我的第一家公司專注於網路安全,最後被 McAfee 收購;我的第二家公司則專注於 AI 領域,後來被 eBay 收購。

自 2006 年以來,我還涉足了天使投資領域,投資了一些知名的互聯網初創公司,其中包括 Pinterest、Stripe 和 Kickstarter 等。

2013 年,我加入了 Andreessen Horowitz,負責領導我們在 Coinbase 的投資。五年前,我們收購了 Oculus 的 VR 公司。從那時起,我便開始負責我們 Crypto 基金的業務發展和戰略規劃。

在 90 年代互聯網的萌芽期,大多數在線服務都是單向的,我們稱之為「只讀型」。那時的網站更像是電子雜誌或數字宣傳冊,用戶主要是去獲取信息,社交媒體的概念幾乎不存在。

進入 2000 年,隨著 Web 2.0 的興起,我也投身其中。這場運動強調「讀寫」能力,催生了許多相關會議和博客。核心思想是互聯網不應僅僅是被動接收信息的平台,而是一個互動的平台,用戶不僅能消費內容,還能創造內容。Facebook、Twitter 等社交媒體平台的興起,正是這一理念的體現,它們讓互聯網成為了一個真正的參與型媒介。

到了 2000 年代,網路型服務成為互聯網的主導。Facebook、Uber、WhatsApp 等,都是連接人與人的平台,它們具有強大的「網路效應」——用戶越多,服務的價值就越大。隨著這些服務的擴張,它們的影響力也隨之增強。

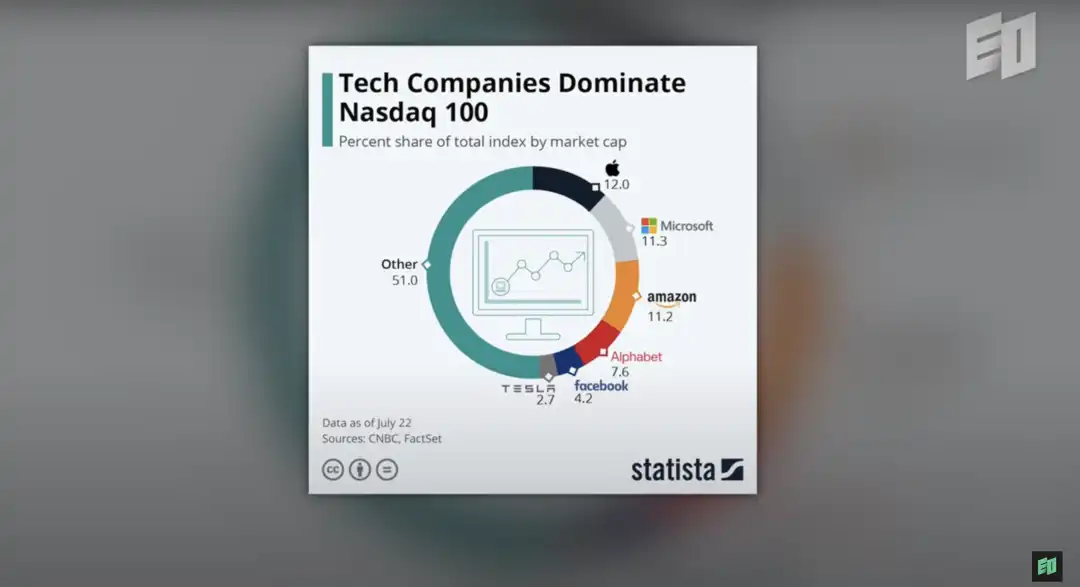

然而,我們正面臨一個風險:互聯網可能最終被少數幾家大型科技公司如 Google、Amazon、Apple、Facebook 等所主導。我認為,這對新興企業和整個社會的創新都不是好事。

互聯網最開始是想建立一個去中心化的網路,將權力和財富歸還給普通用戶,而不是集中在少數大型公司手中。

在傳統媒體行業,尤其是美國的電視和廣播,資源和收入高度集中,由少數幾個大頻道控制。90 年代,當我和我的許多同行開始涉足互聯網時,我們對互聯網的潛力感到無比興奮——它有望重新分配財富和權力,讓它們回歸到網路的邊緣,也就是普通用戶。

90 年代,互聯網確實在某種程度上實現了這一點,但到了 2000 年代,這種去中心化趨勢開始逐漸消失。

快進到今天,前五大科技公司占據了納斯達克100 指數市值的 50%,互聯網上的流量和收入有 95% 以上集中在這幾家公司手中,所有的趨勢表明這種集中化還會繼續加劇。

同時 AI 的發展令人矚目,但如果不加以限制,它將進一步加速這種集中化。因為 AI 的技術需要掌握大量資金、數據和強大計算能力的企業,而這些正是大公司所擁有的。

在我的書中,我提出了一個解決方案:基於區塊鏈的新一代互聯網服務。

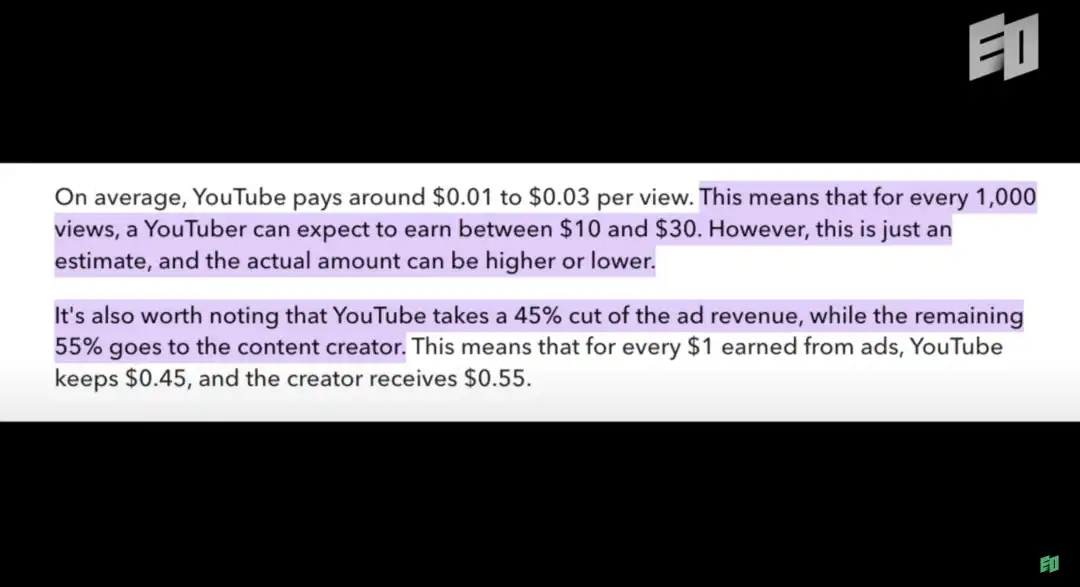

簡單來說,這類服務旨在消除中間環節,比如「看門人」和「收費站」。以 Facebook、Uber、Amazon、YouTube、Twitter 為例,這些平台都有資金流動,無論是廣告費還是交易費,它們都收取一定比例的佣金,這在互聯網行業被稱為「抽成率」。

而互聯網服務的「抽成率」非常高,通常在 50% 到 100% 之間,大部分流動的資金都進入了這些服務商的口袋。

此外,這些公司也掌控著整個網路,決定誰能訪問網路,誰會被封號,決定算法如何運作。它們經常會改變規則,比如你貼的鏈接或內容類型可能會影響到是否被推薦或降權,這些算法是高度不透明的,完全由這些公司控制,而依賴這些網路的用戶和內容創作者對此卻毫無話語權。

這些中心化的服務商實際上掌握著用戶的命運。這就是為什麼我看重區塊鏈技術的潛力,它能夠為互聯網帶來一種新的屬性——所有權。

區塊鏈是一種革命性的發明,它能夠實現許多功能,我將其視為一種新型的互聯網計算機。它們基於雲端,能夠執行多種任務,但其中最關鍵的是能夠賦予數字資產真正的所有權。

以比特幣為例,最有趣的功能之一就是,私鑰的擁有者就是比特幣的真正所有者,這種所有權在 Twitter 或 Facebook 上是不存在的。

比如,我在 Twitter 上累積了多年的追蹤者,但如果 Twitter 的擁有者明天決定要關閉我的帳戶,明天我的帳號就沒了,從這個角度上來說,我並不是這個帳號的真正擁有者。這種情況在互聯網上已經發生過多次,無論是遊戲中的虛擬物品、社交媒體上的內容,還是你在 PayPal 上的帳戶,在現有的互聯網主流模式中,用戶幾乎沒有真正的所有權。

而比特幣引入了一個新的概念——用戶可以擁有數字資產。自比特幣誕生以來,技術人員已經將這種所有權概念擴展到了更廣泛的領域,比如 NFT。 NFT 的核心理念是,你可以擁有一件藝術品、一個遊戲道具,甚至一個代表社交媒體用戶名的 NFT。在這種基於區塊鏈的新模式中,用戶可以真正擁有這些資產,而這些資產是不會輕易被剝奪的。

想像一下,如果我在社交媒體上擁有自己的用戶名和關注者名單,並且對某個服務不滿意,我可以帶著我的用戶名和關注者轉到另一個平台。在這種區塊鏈的全新模式下,我可以擁有我的用戶名、關注者名單、數據,甚至可以擁有我為 AI 算法提供的一組數據。而在現有的互聯網主流模式下,只有服務商或其背後的公司可以擁有這些數據和資源。

早期的互聯網協議,如電子郵件,也具備類似的特性。例如,新聞通訊(newsletter)的復興就是一個例證。許多記者選擇離開傳統媒體,透過 Substack 等平台開設自己的新聞通訊。這是因為當你有了自己的新聞通訊時,你就真正擁有了你的訂閱者名單,你有他們的郵箱地址。Substack 等平台的抽成比例僅為 10% 左右,這樣的低抽成也吸引了許多人使用它。

如果這些平台改變了規則,你完全可以選擇離開,轉向其他服務。基於區塊鏈的服務也是基於同樣的所有權概念。

現在,我們正處於一個關鍵時刻,Web 2.0 公司如 Facebook 擁有數十億用戶,而區塊鏈服務的用戶,若算上 Crypto 的人,也不過幾億。儘管使用新興區塊鏈遊戲和社交媒體的用戶數量大約有數千萬,相對於整個互聯網用戶群體來說,仍然是一個較小的比例。因此,我們在這個發展階段仍處於相對早期的階段,我認為這與幾個因素有關。

首先,是基礎設施。比如,你現在玩一款基於區塊鏈的遊戲,其體驗與非區塊鏈遊戲還是有所差別的。目前這些服務的底層基礎設施仍在早期階段,需要一定時間來降低成本,提高用戶的體驗。但我對未來幾年可能出現的突破性進展充滿期待。

另外,在我書中寫到了區塊鏈存在著兩種文化:一種是投機性質的「賭場文化」,另一種是更注重科技發展的「計算機文化」。

賭場文化更關注於代幣的短期買賣,而計算機文化則致力於構建新一代的互聯網服務,這些服務將數字所有權交還給用戶,降低中間費用,並由用戶掌控,後者是我們更願意推廣和投資的,但遺憾的是,目前賭場文化似乎占據了主導地位,這不利於行業的健康發展。我期望能有明智的政策和監管措施來抑制投機行為,同時促進技術的積極發展。不幸的是,美國近年來的一些政策決策實際上助長了這種不良風氣。

例如,上個月創建的 Meme 幣數量超過了 50 萬,創下了歷史新高。與此同時,監管政策卻對那些生產性的計算機文化行為施加了限制,這與我們希望看到的明智的監管政策背道而馳。我期待這種情況能夠改變,最近也出現了一些積極的跡象。

儘管 Crypto 領域遭遇了一些挑戰,例如美國的 FTX 事件和韓國的 Terra Luna 事件,但這並不能說明整個領域失敗。

歷史告訴我們,每一項有趣的技術都會經歷起伏,AI 和神經網路自 1943 年以來已經存在了近 80 年,AI 的概念也有很長的歷史。艾倫·圖靈在 1950 年發表了他的著名論文,描述了現在所稱的圖靈測試。儘管在 20 年前,像深藍這樣的國際象棋系統已經成為世界頂尖,但自然語言處理等其他應用的發展則相對緩慢。然而,在過去的十年中,機器學習算法在 ImageNet 競賽中的表現逐漸接近並超越了人類水平,語言系統也在逐漸改善。儘管發展過程緩慢,但確實在兩年前取得了重大突破。如果你一直關注,可能會認為 AI 是個新興領域,但它實際上是一個歷史悠久的領域,經歷了許多起伏。我認為許多技術都有這樣的發展軌跡,包括區塊鏈和 Crypto。

技術可以用於好的目的,也可以用於壞的目的。一把錘子可以用來建造房屋,也可以用來破壞房屋;肥料可以用來種植作物,也可以用來製造炸藥。 AI 可以用於詐欺和騙局,也可以用於提升人類的創造力。區塊鏈同樣可以被用於不正當的目的,但也能用於創造一波新的互聯網服務,將資金和權力歸還給互聯網用戶。確保科技向善使用的方式就是為其設定規則。我認為,將特定技術的應用與技術本身混淆是個錯誤。在《Read Write Own》這本書中,我努力全面描述區塊鏈的生產性用法。從「這項技術有壞用途」跳到「因此這項技術本身就是壞的」是個錯誤。科技本身是中立的,關鍵在於人和政府如何引導這項技術的潛力走向積極的方向。

我的書《Read Write Own》講述了區塊鏈和加密技術的潛力。多年來,我與許多人進行了關於區塊鏈價值和前景的對話,而在這些對話中,我發現很難在單次會議中解釋清楚,因為涉及到的知識背景往往是互聯網企業家所共有的,但對更廣泛的群體來說卻不是普遍認知的。因此,我認為無論是寫博客、文章還是書籍都有幾個重要價值。

首先,我希望能夠推動創業家,分享一些可能幫助他們的想法,促進他們的思考,希望能吸引更多人關注這項技術,讓他們以正確的方式思考,從而創造出更多有趣的創業者來與我們交流。這樣,我們的對話就會變得更加深入,因為他們已經閱讀了很多內容,而我希望他們也能閱讀我的作品,這樣我們就能進入更高層次的對話。這在節省時間上非常有效。我們希望與最聰明的人合作,而這些人總是希望閱讀有趣的內容。因此,這種方式有助於建立關係、分享知識,加速這個領域的發展。

區塊鏈的關鍵特徵是你可以構建新的互聯網服務,而這些服務可以是我們今天在互聯網上使用的任何東西,包括社交網路、遊戲、市場和 AI 服務。這些服務的一個顯著特點是,沒有門檻和收費者,服務完全由用戶掌控,資金也流向用戶。

在我的書中,我探討了這些概念,並將其應用於七個具體的領域,試圖想像一旦企業家建構這些服務,未來會是怎樣的景象。例如,Google 搜尋後,你需要點擊進入依賴廣告和付費牆盈利的網站。而在一個由 AI 驅動的世界裡,你將不再需要這些中間步驟。我們正迅速進入一個新時代,在這個時代中,許多創作者的傳統盈利模式可能會消失。如果可以直接透過 MidJourney 等 AI 服務產生插畫,為何還要付費給插畫師呢?這些 AI 服務從用戶數據中學習,但並未為此支付費用,這是令人沮喪的結果。

我擔心,互聯網可能會被少數幾個巨頭所主導,這將排擠掉目前在互聯網上賺錢的許多人。因此,我預測在未來 3 到 5 年內,我們將面臨一場互聯網危機,許多現有的商業模式將會消失。

因此,故事協議的概念帶來了許多激動人心的可能性,它為數字創作領域帶來了一種創新的商業模式。這個模式能將每個人的創造力匯聚在一起。比如,某人擅長編織故事情節,另一個人精於設計角色,再有人擅長將這些元素融合,甚至有人可能會分叉這些內容,創造出新的版本,類似於開源軟體項目的方式。不論是手工繪製漫畫還是利用 AI 技術生成,只要創作者設定了規則,這些創作方式都是可行的。

故事協議的精髓在於,它允許你定義創作內容和條款,並將它們記錄在區塊鏈上。區塊鏈技術在確保記錄不可篡改方面表現出色,每個記錄都與法律協議掛鉤,可以在有需要時透過法律途徑執行。這種模式不僅依賴於對區塊鏈的信任,也與現有的版權法體系相銜接。

AI 的參與也不會受到限制,你可以利用 AI 來創造或使用這些「樂高積木」,只要遵循區塊鏈中設定的經濟規則,你就可以以任何方式參與其中。這個系統為互聯網規模的創意貢獻和消費提供了可能,確保了創意工作者能夠得到他們應得的回報。在 AI 系統可能顛覆或使許多現有商業模式過時的今天,這一點尤其重要。

所以,我希望這本書能成為非技術人員的易懂指南,用簡單的直白語言解釋互聯網的運作方式、互聯網的歷史、區塊鏈的潛力,以及我為何對這一切感到興奮。

這本書也是為政策制定者準備的,因為我在職業生涯早期就發現,當人們認為某項技術已經走到盡頭時,往往隱藏著最好的機會。

實際上,我的職業生涯開始時,人們就和我說互聯網已經死了。我在 2003 年和 2004 年成立了我的第一家公司,我發現我職業生涯中最好的機會是在人們說某件事已經死了的時候,我的經驗是,AI 有它的起伏,互聯網有它的起伏,Crypto 有它的起伏,如果你想等到情況改善再行動,你將發現自己正與一大群人做相同的事情。

無論是 AI、互聯網還是 Crypto,它們都會經歷起伏,但成功的關鍵在於在這些波動中保持信念並敢於投資。